성공하는 기업의 비결, 오늘은 세계적인 자동차 부품 회사인 ‘콘티넨탈 오토모티브 그룹’의 사례를 소개해드리고자 합니다.

글 황태호 기자 | 동아일보

‘100-1=99’가 통용되는 것은 수학의 영역에서일 뿐이다. 경영환경에서는 100가지를 잘 해도 하나를 잘못하면 그동안의 모든 노력이 물거품이 될 수 있다. 그렇기에 작은 것에 주목하는 디테일이 중요하다. 디테일의 힘을 알려주는 콘티넨탈 오토모티브 그룹에 주목해보자.

한 치의 오차도 용납하지 않는 디테일

‘한국에서 생산하는 모든 자동차에 들어있는 기업’이 있다. 세계 3위의 자동차 부품 제조사인 독일의 콘티넨탈 오토모티브 그룹(Continental Automotive Group, 이하 콘티넨탈)이다. 콘티넨탈은 2015년 말 기준으로 전 세계 55개국 300여 지역에 약 20만 여 명의 임직원이 종사하고 있으며, 2015년 한해 약 392억 유로(약 51조 603억 원)의 매출을 기록한 세계적인 대기업이다. 5년 전인 2010년 45개 나라에서 16만 4,000여 명의 임직원을 고용하고 260억 유로(약 33조 9,123억 원)의 매출액을 올린 것을 보면, 전반적인 불황에도 불구하고 매년 한 개 나라 이상씩 새롭게 진출하고 20억 유로(약 2조 6,086억 원)넘게 매출액이 증가하는 성장세를 구가한 셈이다.

자동차 업계는 전자산업이나 정보기술(IT) 업종에 비해 보수(保守)적 색채가 훨씬 강하다. 휴대전화나 냉장고는 고장이 나면 서비스센터를 방문하거나 수리기사를 전화로 부르면 된다. 하지만 자동차는 고장이 나면 곧바로 사람의 생명이 위협받게 된다. 따라서 자동차를 구성하는 부품을 생산하는 기업의 경우, 한 치의 오류도 용납하지 않는 ‘디테일(Detail)’이 중요하다. 콘티넨탈은 이런 측면에서 업계의 모범이 될 만한 기업이다.

콘티넨탈의 시작은 1871년 창립자인 모리츠 마그누스가 독일 하노버의 고무제품 공장인 ‘노이에 하노버’를 인수하면서다. 1990년대 들어서는 자동차의 브레이크 시스템과 에어 스프링, 엔진 부품 등 자동차 부품 사업으로 확대를 시작했다. 현재는 세계 3위권의 대표적인 자동차 부품 제조사로 이름을 올리고 있다.

이처럼 콘티넨탈의 빠른 성장의 배경에는 인수합병(M&A)이 있다. 1987년에 제너럴타이어를, 1992년에는 니비스타이어를, 1993년에는 마보르를 인수하여 사업 기반을 다졌다. 이어 2001년에는 테믹(Temic)과 다임러크라이슬러의 전장(電裝)사업 부문을 사들였다. 2004년에는 독일 푀닉스, 2006년에는 모토로라의 자동차 전장사업 부문을 인수했다. 2007년에는 독일 지멘스의 자회사 ‘지멘스 VDO 오토모티브 AG’를 인수하면서 콘티넨탈의 M&A 전략은 절정에 달했다. 이후 2014년에는 콘티넨탈과 파트너사인 GKN이 50%씩 지분을 가지고 있던 조인트벤처(Joint Venture, 특정 목적의 달성을 위한 2인 이상의 공동사업체) 에미텍을 완전히 인수했다. ‘유로6’ 등 자동차 배출가스 환경 기준을 강화하는 추세에 대응하기 위해서다.

‘작지만 중요한’, 없어서는 안 되는 제품 생산

이처럼 M&A를 통해 몸집을 키우다 보면 ‘품질’ 문제는 자연스레 늘어나기 마련이다. 처음부터 기업의 시스템을 기반으로 시작된 조직이 아니기 때문에, 외부에서 수혈된 조직은 경영이나 생산 측면 모두 ‘시스템 충돌 과정’을 거치지 않을 수 없기 때문이다. 하지만 콘티넨탈은 자동차 업계에서 품질 문제로 고객사나 일반 소비자, 언론으로부터 지적을 받은 적이 단 한 번도 없다.

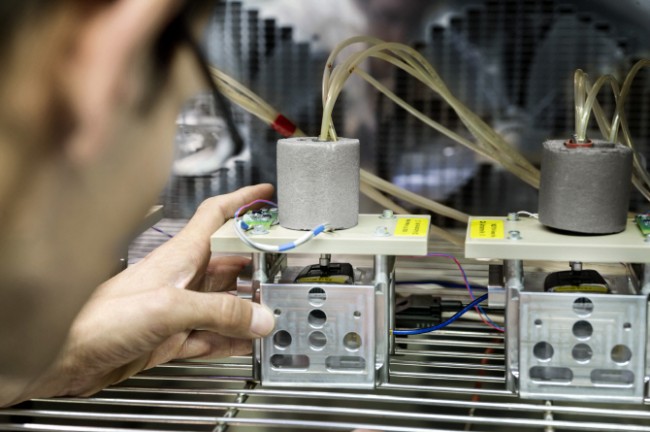

지난 2014년 경기도 이천시의 콘티넨탈 오토모티브 시스템 생산공장을 직접 방문했던 관계자에게 들은 얘기다. 이곳에서는 국내 주요 자동차 제조사에 공급하는 엔진 제어장치, 연료 레일, 자동변속기 제어 장치, 안전 전자 장치, 바디 전자 장치, 전자식 공기 조절 밸브 등을 생산한다. 자동차에 있어선 ‘핵심 중의 핵심’이라고 할 만한 부품들이다.

공장 관계자의 설명이 인상적이다. “안전과 직결된 자동차 부품을 샘플 방식으로 조사하는 것은 있을 수 없습니다. 연간 생산하는 2,000만 개 부품을 하나도 빠트리지 않고 모두 점검합니다.” 이런 과정은 불량률을 0(제로)에 수렴하도록 만든다. 이는 곧 생산성의 향상을 의미한다. 콘티넨탈이 본사 차원에서 전 사업장에 적용하고 있는 ‘콘티넨탈 비즈니스 시스템(CBS)’의 핵심 요소 중 하나이기도 하다. 최근에는 자동차와 IT가 융합돼 자동차가 하나의 전자제품으로 변하는 추세에 맞게 각종 솔루션을 선보이고 있다. 지난 2015년 1월 미국 라스베이거스에서 열린 소비자가전박람회(CES)에서 마주친 콘티넨탈은 마치 소프트웨어 기업 같았다.

콘티넨탈이 IBM, 히어(HERE, 노키아의 위치정보솔루션 계열사)와 함께 선보인 ‘e호라이즌’은 클라우드 컴퓨팅 등을 통해 수집된 교통정보가 콘티넨탈이 만든 자동차 부품까지 직접 전달되도록 하는 솔루션이다. 예를 들어 커브길 직후 차량이 정체돼 있다는 정보를 미리 경고해 운전자가 급브레이크가 아닌 부드럽게 속도를 줄일 수 있도록 도와준다. 이는 운전자 보조 역할 뿐만 아니라 자율 주행 자동차에도 쓰일 수 있다.

콘티넨탈에 따르면 2012년 이후 이 소프트웨어의 도입으로 인해 스카니아(Scania) 트럭을 이용하는 사업자들은 이미 6,300만 리터 이상의 디젤을 절약했다. 이를 돈으로 환산하면 약 8,600만 유로(약 1,119억 원)에 달한다. 또 차량이 보행자와 충돌할 때 보닛을 튜브로 살짝 들어올려 충격을 완화, 부상을 줄이는 시스템과 같이 ‘작지만 중요한’ 기술들을 끊임없이 개발하고 있다.

콘티넨탈은 거창한 서비스나 겉으로 보기에 화려한 제품을 만드는 회사는 아니다. 하지만 자동차 부품에서부터 전장, IT 솔루션까지 결국에는 자동차에서 빠질 수 없는 제품을 만들어 판다. 완제품 제조사에게는 ‘절대 없어서는 안 될 존재’로 자리매김한 것이다.

‘작은 차이가 명품을 만든다’라는 광고 카피가 있습니다. 사소한 것도 소홀히 하지 않는 세세함이 뒷받침되어야 자타가 인정하는 명품이 될 수 있다는 의미일 텐데요. 콘티넨탈 오토모티브가 이처럼 디테일을 놓치지 않는 세심함으로 오늘날 세계적인 자동차 부품 회사로 자리 잡을 수 있었던 게 아닐까 싶네요. 😀